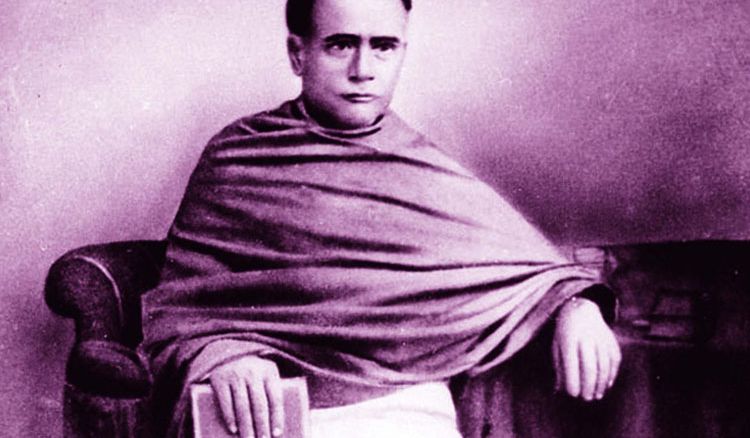

ঈশ্বরচন্দ্র চেটেপুটে খেতে শিখলেন আট বছর বয়সে কলকাতায় এসে। পাতে খাবার নষ্ট করলেই কপালে জুটত বাবা ঠাকুরদাসের চড়-চপড়। এভাবেই ঈশ্বর এই বয়সে খাতাঞ্চি বাপের অভাব বুঝলেন, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে চলতে শিখলেন। সেইসঙ্গে হেঁশেলে জোগাড়ে হয়ে রান্নাটাও শিখতে লাগলেন।

ঈশ্বরের তিনটি ভাই। আট আট বছর বয়স হতেই তাঁরাও একে একে পড়াশুনোর জন্য বাবার বাসায় আসতে লাগলেন। এইসময়ই রান্নার ভার পুরোপুরি এসে গেল তেরো-চোদ্দ বছরের ঈশ্বরের ওপর। খরচ বাড়ল। সুতরাং, কৃচ্ছ্রসাধনাও বাড়ল। বাতাসা, ছোলা ভিজে দিয়ে টিফিন চলতে লাগল। বেঁচে যাওয়া ছোলা দিয়ে নাগাড়ে কুমড়োর ছক্কা হতে লাগল।

ঘুপচি হেঁশেলে দারুণ অন্ধকার। কুপি না-জ্বাললে দিনেও কিছু দেখা যায় না সেখানে। পাশে খাটা পায়খানা। যেন, দুর্গন্ধে নরক। রান্নাঘরে কৃমি-কেঁচো-আরশোলার আখড়া। তাদের জ্বালায় সেখানে বসে খাওয়া এক দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা! খেতে বসলেই পাতের দিকে দল বেঁধে কিলবিল করে এগিয়ে আসে তারা! পাতের চারধারে খানিক পর পর জল ঢেলে তাদের সরিয়ে কোনরকমে খাওয়া শেষ করেন ঈশ্বর। বেঁচে থাকার জন্য এ-যেন এক বিচিত্র লড়াই! ঈশ্বরের অলক্ষ্যে এরইমধ্যে একদিন কড়াইশুদ্ধ রাঁধা-তরকারিতে একটা আরশোলা পড়ে গেল। তরকারির সঙ্গে সেটা ভাগ্যিস ঈশ্বরের পাতেই পড়ল। ভাগ্যিস, অন্য কেউ খেয়াল করল না! এখন পাতের তরকারি তো আর ফেলা যাবে না, ফেলতে গেলে সত্যি বলতে হবে, সত্যি বললে যদি কেউ খেতে না পারে, তাহলে তো অভাবের সংসারে তরকারিটা পুরোই নষ্ট হবে! বাবার শাসন ও অভাব তাঁকে ঘেন্না জয় করতে শিখিয়েছিল। কাজেই, তিনি কাউকে কিছু না বলে আরশোলাশুদ্ধই তরকারিটা খেয়ে ফেললেন। ভাবলেন, দোষ কী, চিনারা তো আকছার খায়!

শুধু রান্না নয়; বাসন মাজা, মসলা বাটা, বাজার করার দায়িত্বও তাঁর। অবশ্য, অভাবের সংসারে যেমন জোটে, তেমন বাজার, তেমন খাওয়া। পটল-আলু জুটলে একখানা পদ করেন। মাছ জোটাতে পারলে ঝোল। প্রথম দিন ঝোল দিয়ে ভাত খান। মাছ তুলে রেখে দেন পরের দিনের জন্য। পরের দিন ঝোলের মাছ টকে যায়, তাতে উনি আর এক প্রস্থ টক মিশিয়ে মাছের অম্বল বানিয়ে ফেলেন। মাছ তাঁর খুব প্রিয়। আর এই মৎস্যপ্রীতিটা জন্মসূত্রে বাপমার কাছ থেকেই পাওয়া। ভগবতী অভিমান করলেই ঠাকুরদাসের দাওয়াই ছিল মাছ। আর এই মাছ নিয়েই একবার কলকাতায় দারুণ হুলুস্থূল পড়ে গেল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীদের বাড়ির ভোজসভায় ঈশ্বর নাকি তাঁর এক কায়েত বন্ধুর পাত থেকে মাছের মুড়ো কেড়ে খেয়েছেন। ব্রাহ্মণ হয়ে কায়েতের এঁটো খাওয়া! বামুনেরা তো চটে লাল! কিন্তু, জাতজালিয়াতদের সে-যুগেও ঈশ্বর তাঁদের রাগফাগকে মোটেই পাত্তা দিলেন না। মুচকি হেসে বুঝিয়ে দিলেন, যা করেছেন, বেশ করেছেন!

ঈশ্বর মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসতেন, আর ভালোবাসতেন বাসি লুচি খেতে। বৃদ্ধ বয়সে যখন কারমাটাড়ে সাঁওতালদের মাঝে জীবন কাটাচ্ছেন, তখন একবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন লুচি, কলাপাতায় মুড়ে। সেই তেবাসি লুচি পেয়ে বিদ্যাসাগর তো বেজায় খুশি। রোদে দিয়ে কাঁচা-কলাপাতার গন্ধ ঘুচিয়ে বেশ আয়েশ করে খেলেন। মানুষটা ভোজন-রসিক ছিলেন বলেই বন্ধুদের নিয়ে যৌবনে 'ভোজন সমিতি' গড়ে তুলেছিলেন। সমিতির কাজ ছিল, এক একজনের বাড়িতে যেচে নেমন্তন্ন আদায় করে সাঁটিয়ে আহার করা। কিন্তু, এই উৎপাত বেশিদিন চালানো গেল না। গেরস্থরা এসব উটকো অতিথিদের পাত্তা দেওয়া বন্ধ করতেই সমিতির দফারফা হল।

বিদ্যাসাগরের যখন খুব নাম হল, টাকাকড়ি হল, তখনও দারিদ্র্যের দিনগুলো ভুলে যাননি। নুনভাত খাওয়ার অভ্যেসটিও বজায় রেখেছিলেন; যাতে জীবনে আবার দারিদ্র্য এলে, সেই জীবনে ফিরতে কষ্ট না হয়। খেতে তিনি যেমন ভালোবাসতেন, তেমনি ভালোবাসতেন খাওয়াতেও। তাঁর একটি বিশেষ শখ ছিল, একসঙ্গে অনেক রকমের আম নিজের হাতে কেটে অতিথিকে খাওয়ানো। তার জন্য বরাদ্দ থাকত মাসে পাঁচশো টাকা। দেড়শ বছর আগে। ভাবা যায়!

রান্নায় ঈশ্বর ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। পাঁঠার মাংস খুবই ভালো রান্না করতেন। দুই সাহিত্যিক ভাই বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে একবার পাঁঠার ঝোল, ভাত আর পাঁঠার মেটের অম্বল খাওয়ালেন। তাঁরা সেই উপাদেয় দুই পদ খেয়ে আঙুল চেটে আর 'আহা-উহু' করে তো একশা! বঙ্কিম স্বীকার করলেন, বিদ্যাসাগরের হাতের পাঁঠার অম্বল একেবারে ইউনিক, অতুলনীয়! সবাই জানেন, বিদ্যাসাগর একরোখা মানুষ, খাওয়ানোর সময়ও তাঁর একটি শর্ত থাকত, তিনি নিজের হাতে যা রাঁধবেন তাই খেতে হবে, মেনুতে অন্য কারও রান্না করা পদ ঢুকবে না। তবে, তাঁর হাতের রান্না যাঁরা একবার খেয়েছেন, তাঁদের অবশ্য এই শর্ত মানতে অসুবিধে ছিল না। বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল : অতিথি যতক্ষণ খেতেন, তিনি পাশটিতে বসে থাকতেন, নিজের হাতে পরিবেশন করতেন। আর যিনি খাচ্ছেন তাঁর তৃপ্ত মুখ দেখে সবচেয়ে বেশি তৃপ্ত হতেন তিনি নিজে।

In English

In English